楊學源:堅定的共產主義戰士

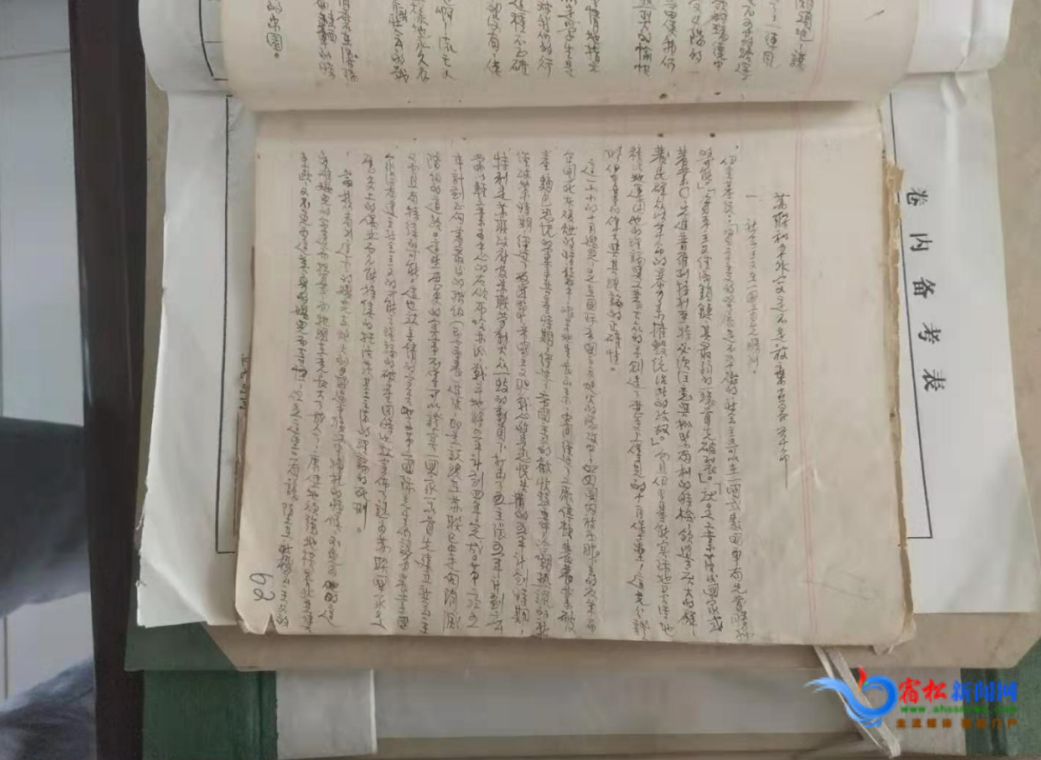

宿松融媒訊 在宿松縣檔案館里,珍藏著這樣一份烈士手稿,上面寫道:“當革命的思潮涌進宿松的時候,宿松勞動大眾顯然的負擔起階級的歷史的偉大的任務……”它是革命烈士楊學源留下的遺作《宿松青年學生應走的路》。

楊學源,1911年出生于宿松東洪碧溪咀。1928年進入安慶高中就讀,開始受到馬克思主義的熏陶和影響,積極參加愛國學生運動。1929年轉入上海大廈大學就讀,同年加入中國共產黨。

1931年,受中共安徽省委在上海的領導機關指派,楊學源回到家鄉,以許嶺小學教師身份作掩護,著力恢復黨的活動并發展黨組織。經過楊學源的努力,終于在金塘成立中國共產黨宿松特別區委。當時,勞苦大眾沒有多少文化,為此,楊學源采用群眾喜聞樂見、通俗直觀的文明戲、畫漫畫等生動形象的藝術宣傳形式或者利用走親訪友的方式,啟發當地農民階級覺悟,培養農民運動的骨干,成立了數千人參加的貧農團、互濟會等革命群眾組織并在許嶺、洲頭、壩頭一帶取得了減租減息的勝利。為鞏固農民運動的成果,他組織了革命武裝“新編松南游擊大隊”,活動于匯口、程營一帶。同年4月,中共安徽省委機關遭敵破壞,中共宿松特別區委與上級聯系中斷。楊學源積極創造條件與中共宿松縣委(主要活動于宿松西北山區)接上組織關系,改特別區委為東區區委,繼續以湖區為活動中心,開展革命活動。5月,“宿松縣東南鄉蘇維埃政府”成立,楊學源擔任蘇維埃政府主席。

1932年4月,中共太宿望中心縣委成立。為了打通湖區與山區黨組織之間的聯系,時任中共太宿望中心縣委書記的楊學源,委派葉光歐、楊恩來等人赴山區,與山區黨組織負責同志協商,取得一致意見后,于同年12月,將兩地原有黨組織合并,成立中共蘄宿太彭工作委員會,統一領導全縣的革命工作。

1933年3月,國民黨地方政府派兵“圍剿”湖區,形勢嚴峻。楊學源與陳開運(中共蘄宿太彭工委書記)離開宿松,赴江西彭澤尋找組織關系。途中,楊學源等以斧頭、扁擔等簡單農具,在深山中出賣勞動力達兩個月之久,歷經艱辛曲折后終于找到了盼望已久的黨組織。黨組織指派他擔任中共浮梁縣委書記,在此期間,他念念不忘家鄉的革命工作,寫下了《宿松青年學生應走的路》《我的一九三三年》等文章和詩歌,字里行間,充分顯示了一名共產黨員堅定的共產主義信念和明察秋毫的政治遠見。

1934年初,楊學源與中共閩浙贛黨組織取得聯系,被任命為紅十軍游擊司令員,領導游擊隊,活動于彭澤山區。同年4月,他率部在彭澤縣郭家橋與反動自衛團汪木初部作戰時,壯烈犧牲,年僅23歲。

(楊學源手稿)

“只要我們生活之流不干涸,我們是不停止,不放松對新世界、新社會的戰斗與追求。”楊學源烈士用生命詮釋了自己的諾言,為了實現崇高的革命理想奉獻了一切,他的英勇事跡永遠激勵著我們奮勇向前。(特約通訊員)

責任編輯:姚翠蘭

您的位置:

您的位置: